Le origini della Shoah, la tragica realtà dei campi di concentramento nazisti e l’importanza del Giorno della Memoria.

Il Giorno della Memoria

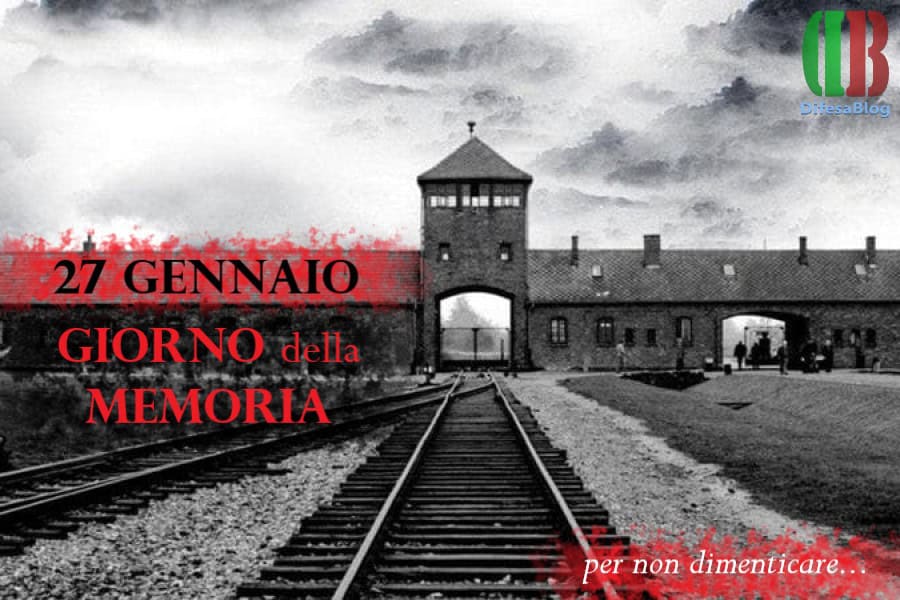

Lo Stato Italiano ha istituito il Giorno della Memoria con la Legge 211/2000, stabilendo che il 27 gennaio si ricordi:

- La Shoah (sterminio del popolo ebraico);

- Le leggi razziali;

- La persecuzione italiana degli ebrei;

- Gli italiani deportati, imprigionati e uccisi;

- Coloro che, rischiando la vita, salvarono altre vite e protessero i perseguitati.

Questa ricorrenza è stata riconosciuta a livello internazionale con la risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, adottata il 10 novembre 2005.

La data del 27 gennaio commemora la liberazione di Auschwitz, un simbolo degli orrori del genocidio. Nei campi, uomini, donne e bambini venivano privati di ogni individualità, considerati solo “pezzi da lavoro” e sottoposti a soprusi e violenze indicibili. Come ha testimoniato Primo Levi:

“Prima di morire, la vittima deve essere degradata, affinché l’uccisore senta meno il peso della sua colpa”.

Questa “violenza inutile”, come spiegò il nazista Franz Stangl, era finalizzata a cancellare l’umanità delle vittime.

Tra le iniziative in Italia per commemorare il Giorno della Memoria, si segnalano le visite e gli incontri virtuali organizzati dal Memoriale della Shoah di Milano, situato presso il Binario 21 della Stazione Centrale, da cui partivano i treni verso i campi di concentramento.

Le origini della Shoah

La Shoah, o Olocausto degli ebrei, ebbe inizio con le prime discriminazioni contro il popolo ebraico subito dopo l’ascesa al potere di Adolf Hitler. Inizialmente, le politiche naziste si concentravano sul risanamento economico della Germania dopo la crisi successiva alla Prima Guerra Mondiale, ma si trasformarono rapidamente in una persecuzione sistematica degli ebrei e di altre minoranze.

Con l’espansione del “Terzo Reich”, Hitler emanò le leggi di Norimberga del 1935, che segnarono una svolta nella repressione dei diritti. Tali leggi introdussero discriminazioni su base razziale, vietando i matrimoni misti tra ebrei e ariani, escludendo gli ebrei dall’accesso a scuole, mezzi di trasporto e opportunità lavorative.

Anche altre categorie, come rom, omosessuali e disabili, furono colpite da leggi razziali simili, recepite in Italia nel 1938.

I ghetti e l’inizio della segregazione

Nelle città europee vennero istituiti ghetti, interi quartieri in cui gli ebrei furono confinati e isolati dal resto della popolazione. Questi luoghi rappresentarono un passaggio verso il progressivo sterminio, con condizioni di vita precarie e una mancanza totale di diritti fondamentali.

I Campi di concentramento: Luoghi di sfruttamento e sterminio

Con l’avvio della Seconda Guerra Mondiale, i nazisti iniziarono a costruire campi di concentramento, destinati inizialmente alla detenzione e allo sfruttamento lavorativo dei prigionieri. Le condizioni di vita nei campi erano disumane, come testimoniato dall’opera di Primo Levi Se questo è un uomo.

Alcuni campi furono progettati esclusivamente per lo sterminio sistematico, come Auschwitz, dove furono installate camere a gas e forni crematori. Qui trovarono la morte milioni di persone, con un bilancio stimato di circa 6 milioni di ebrei uccisi durante la Shoah.

Il processo di Norimberga: Giustizia per le vittime

Dopo la fine della guerra, il Processo di Norimberga (20 novembre 1945 – 1º ottobre 1946) fu il primo tribunale internazionale a giudicare i crimini di guerra dei leader nazisti. 24 alti funzionari furono accusati di:

- Crimini contro la pace,

- Crimini di guerra,

- Crimini contro l’umanità, inclusa la Shoah.

Le prove presentate includevano documenti ufficiali, testimonianze di sopravvissuti e immagini dei campi di sterminio. 12 imputati furono condannati a morte, mentre altri ricevettero pene detentive.

Il processo di Norimberga stabilì un precedente cruciale per il riconoscimento dei crimini contro l’umanità e segnò un passo importante verso la prevenzione di futuri genocidi.

Perché ricordare la Shoah?

La Shoah rappresenta uno dei momenti più bui della storia dell’umanità. Preservare la memoria attraverso la Giornata della Memoria e l’educazione è essenziale per evitare che simili atrocità si ripetano.

Approfondimenti:

- Se questo è un uomo di Primo Levi

- La storia di Auschwitz

- Il ruolo del Processo di Norimberga

Condividere la memoria è un atto di responsabilità collettiva per costruire un futuro basato sui valori di rispetto, uguaglianza e umanità.

Per altri articoli come questo visita la nostra sezione EVENTI E RICORRENZE